TOPICS

課題背景:

茨城県の主要かんしょ(さつまいも)産地であるJAなめがたしおさいは、海外市場への「焼き芋」輸出拡大を目指す中、国際的な安全基準であるASIAGAP認証の取得という課題に直面していました 。従来の紙ベースの管理では、認証取得に必要な膨大な記録管理が困難でした 。

支援内容:

この課題解決のため、「あい作栽培管理システム」を導入 。JAなめがたしおさい様、茨城県普及指導センター、NTTデータの三位一体となった「共創」アプローチにより、システム導入から運用設計、生産者への研修までを一貫してサポートしました。

主な成果:

- 7名の生産者がASIAGAP認証を2024年9月に取得

- JA担当者の圃場巡回に関わる作業負担を50%以上削減

- 審査時の証跡管理業務を大幅に効率化し、生産者の記録作業の負担も軽減

- 輸出拡大に向けた、国際基準に対応できる生産体制の基盤を構築

国内から世界へ。

「焼き芋戦略」の次なるステージと、国際基準という壁

JAなめがたしおさい様は、国内で親しまれてきた「焼き芋」の文化を、海外市場へと展開する先駆的な取り組みを進めてきました。 しかし、国内市場が縮小傾向にある中、今後の持続的な成長のためには、既存の輸出先の拡大と、EUなど新規市場の開拓が不可欠でした。

その大きな挑戦において、国際基準のGAP認証という大きな壁が存在していました。 特に欧米諸国では安全性の証明としてASIAGAPなどの国際認証が強く求められており、競争力を高めるためには認証取得が必須の状況です。 しかし、認証取得には厳格な生産工程管理と膨大な量の記録(証跡)管理が必要となり、従来の紙ベースでの管理体制では限界があるという点で、両者は共に課題認識を深めました。

「あい作」との出会い、

そして三位一体の連携によるGAP認証取得への道筋

この課題に対し、JAなめがたしおさい様は「あい作 栽培管理システム」の活用を決断。 NTTデータの「あい作」チームは、単にシステムを提供するだけでなく、プロジェクトの成功に向けてJA、そして地域の農業技術を支える茨城県普及指導センターとの三位一体での「共創」を提案し、実行に移しました。

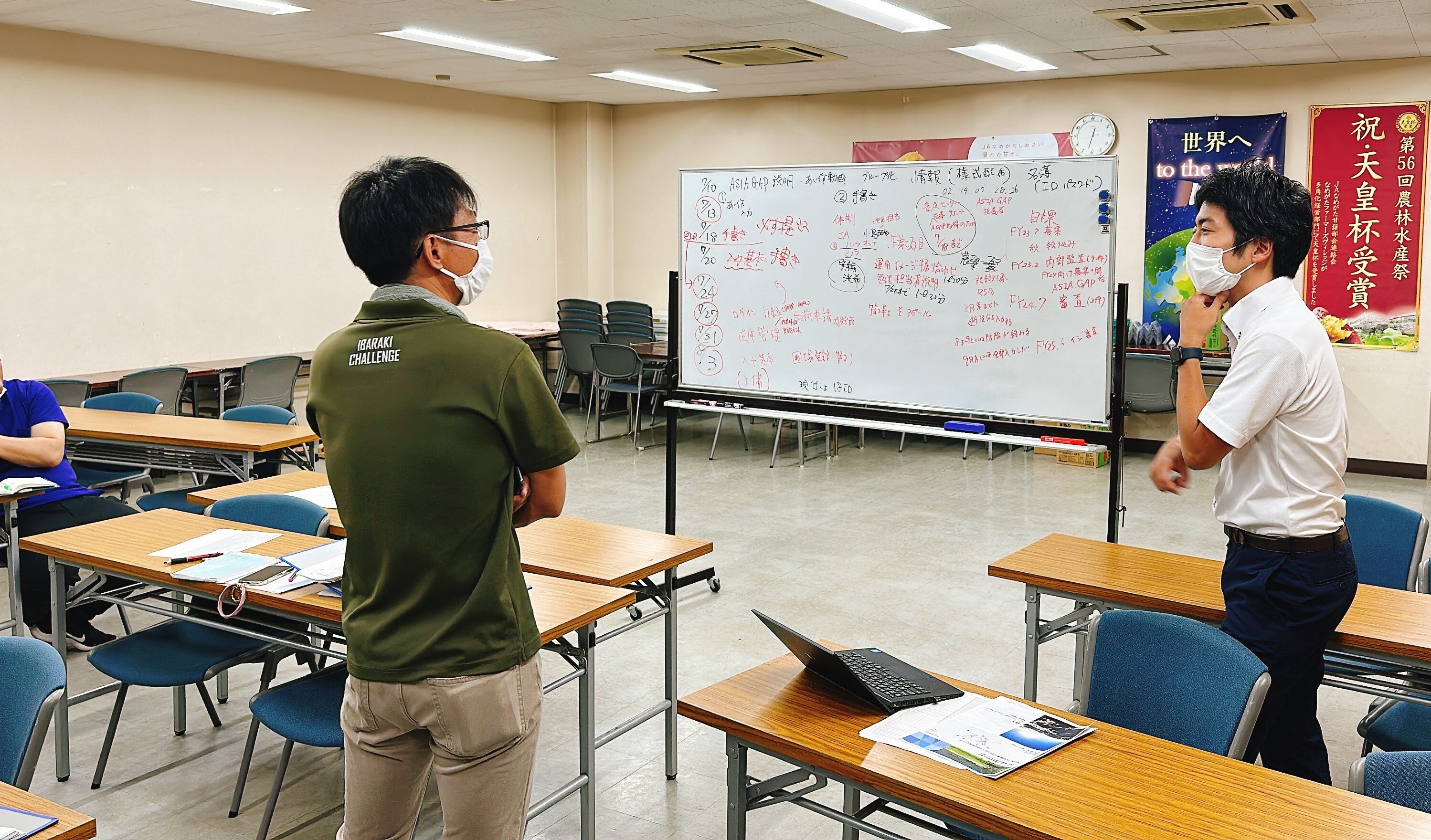

まずNTTデータが取り組んだのは、綿密な運用設計の支援です。ASIAGAP認証取得に必要な管理項目を一つひとつ整理し、JAの実際の運用に合わせた最適な記録・管理方法を「あい作」上でどのように実現するか、FIT&GAPを繰り返しながら共に設計しました。

さらに、生産者がスムーズにシステムを活用できるよう、導入研修と習熟フォローにも注力。JA・普及指導センターと連携した勉強会を複数回実施し、生産者一人ひとりの習熟度を確認しながら、丁寧なサポートを展開しました。

負担は半分、未来は大きく。

デジタル化がもたらした業務改革と認証取得

「あい作」を軸とした新しい管理体制は、現場に大きな成果をもたらしました。JA担当者様は、これまで圃場を一つひとつ巡回して確認していた作業をシステム上で効率的に行えるようになり、作業負担を50%以上削減することに成功。 生産者も、圃場での作業の合間にスマートフォンで手軽に作業記録を残せるようになり、事務所に戻ってからまとめて記録する手間が大幅に削減されました。

そして何よりも、証跡データが「あい作」上で整理・一元化されたことで、審査時の対応業務が劇的に効率化。 その結果、2024年9月、7名の生産者がASIAGAP認証を取得するという大きな目標を達成しました。

導入後も続くパートナーシップ:実践的な支援と、共に描く未来

NTTデータのサポートは、導入して終わりではありません。カスタマーサクセスチームが圃場巡回に同行するなど、実際の利用シーンに応じた実践的なサポートを継続し、組合員の皆様がシステムを使いこなし、認証を維持・更新できるよう支援しています。

JAなめがたしおさい様と茨城県普及指導センターは、今回の成功を足掛かりに、今後はさらにGAP認証取得者数を増やし、産地全体の生産力・販売力強化を目指しています。

「あい作」は、これからもJAなめがたしおさい様の挑戦に寄り添い、産地全体の発展と、その先にある地域農業コミュニティの未来創造に向けて、信頼されるパートナーとして共に歩んでいきます。

JAなめがたしおさい様の挑戦が照らす、地域農業の未来

.jpg)

国内市場の変化を的確に捉え、世界市場へと果敢に挑戦するJAなめがたしおさい様。その大きな挑戦の裏側には、国際基準への対応という困難な課題がありました。

本事例は、「あい作」が単なるシステムとしてだけでなく、JA、普及指導センターと深く連携し、計画段階から深く連携し、導入後も継続的な支援を通じてJA様の目標達成を支える、パートナーシップの一つの形を示しています。

NTTデータは、JAなめがたしおさい様の取り組みが、日本の農業の新たな可能性を切り拓くモデルケースであると捉え、今後も支援を続けていきます。